Goal and Policies教育目標・三つのポリシー

学習・教育目標

創造技術工学科や創造技術工学システム専攻では以下のような技術者を養成する。

本科(創造技術工学科)

「専門分野に関する確固たる知識をベースとして持ち,その方法論・実践力を,幅広い工学分野を対象として創造的に活用できる技術者」を養成する。

(A)国際人としての教養の基礎を身につけ,人間社会や自然環境に対する責任感及び倫理観について考えられる技術者

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用した問題解決に取り組める技術者

(C)論理的に記述・討論する経験を積み,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,口頭発表ができる技術者

(D)継続して専門技術や知識を学習する習慣と複合的な技術開発を進められる能力の基礎を身につけた技術者

(E)「ものづくり」を重視し,技術的構想や創造的思考を実現させるためのデザイン能力の基礎を身につけた技術者

専攻科・JABEE共通(創造技術工学システム専攻)

「専門分野に関する確固たる知識をベースとして持ち,その方法論・実践力を幅広い工学分野を対象として創造的に活用できる技術者」を養成する。

(A)国際人としての教養を高め,人間社会や自然環境に対して責任感及び倫理観をもつ技術者

(A)-1:世界的視野から日本の文化,社会並びに他国の文化,社会を複眼的にとらえて,両者のあるべき関係について説明できる。

(A)-2:人間社会に対する技術者としての責任を自覚し,自己の倫理観を説明できる。

(A)-3:自然環境を考慮した技術開発を進めるための問題点を説明できる。

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用しながら問題解決を計画的に遂行できる技術者

(B)-1:社会が要求している問題を見出せる。

(B)-2:数学に関する知識を応用して問題解決を遂行できる。

(B)-3:自然科学に関する知識を応用して問題解決を遂行できる。

(B)-4:情報技術に関する知識を応用して問題解決を遂行できる。

(C)論理的に記述・討論ができ,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,表現力豊かに口頭発表ができる技術者

(C)-1:科学技術論文を作成できる。

(C)-2:自分の研究成果を聴講者にわかりやすく口頭発表でき,論理的な討論ができる。

(C)-3:英語によるコミュニケーションができ,専門分野において英語による口頭発表ができる。

(D)(D1)幅広い専門分野の技術や知識を主体的かつ継続的に学習する習慣を高めて,(D2)複合的な技術開発を遂行できる能力をもった技術者

(D)-1:設計・システム系,情報論理系,材料バイオ系,力学系を含む工学の基礎となる幅広い学問分野について,主体的かつ継続的に学習できる。

(D)-2:専門分野における工学的問題の解決を通じて,その専門技術と知識の統合及び研鑽を主体的かつ継続的に積み重ねられる。

(D)-3:他の専門分野の知識も身につけ,複合的な視野で問題点を把握できる。

(D)-4:技術開発を進めるに際して,安全,環境について配慮すべき事柄を認識し,説明できる。

(E)(E1)「ものづくり」を重視して,(E2)技術的構想や創造的思考を実現するためのデザイン能力を深化させた技術者

(E)-1:ものづくりの課題を自ら設定し,デザイン能力を活かして解決する方法を提案・具現化できる。

(E)-2:課題を自らまたは専門が異なる人と協働して計画的に解決できる。

(E)-3:工学知識や技術を統合し,技術的構想や創造的思考を特別研究としてまとめられる。

三つのポリシー(本科)

ディプロマ・ポリシー(卒業認定の方針)

本科の学生は,「専門分野に関する確固たる知識をベースとして持ち,その方法論・実践力を,幅広い工学分野を対象として創造的に活用できる技術者」を目指し,以下の普遍的な能力と各専門分野の知識・技術を卒業までに身につける。

(A)国際人としての教養の基礎と人間社会や自然環境に対する責任感及び倫理観

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用した問題解決に取り組める能力

(C)論理的に記述・討論する経験を積み,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,口頭発表ができる能力

(D)継続して専門技術や知識を学習する習慣と複合的な技術開発を進められる能力

(E)「ものづくり」を重視し,技術的構想や創造的思考を実現させるためのデザイン能力

各コースの核となる専門知識・技術は,次のとおりとする。

(1)機械コースは,機械の力学,加工,材料及び制御に関する機械工学の知識と技術,機械システムの設計と製造で必要とされる実践的な知識と技術

(2)電気コースは,電気エネルギーから電子情報通信に及ぶ電気電子工学の知識と技術,電気・電子回路の設計・製作・解析で必要とされる実践的な知識と技術

(3)情報コースは,コンピュータを利用して制御を行うための計測・制御・情報工学の知識と技術,情報通信システムおよび制御システムの調査・分析・設計で必要とされる実践的な知識と技術

(4)建設コースは,環境や情報の分野を融合した建設工学の知識と技術,構造物の建設や環境保全で必要とされる実践的な知識と技術

(5)化学コースは,無機化学から有機化学に及ぶ材料や化学工学の知識と技術,材料開発,化学プラント開発,化学薬品製造で必要とされる実践的な知識と技術

本校は,上述した能力を身につけ,学則に定めた要件を満たすことにより卒業を認定する。

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施方針)

ディプロマ・ポリシーに定めた目指すべき技術者像にもとづく学習目標を達成するために,本科のカリキュラムは次の方針に基づいて編成する。

(A)国際人としての教養の基礎と人間社会や自然環境に対する責任感及び倫理観を養成するため,人文科学・社会科学科目群を設ける。

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用した問題解決に取り組める能力を養成するため,数学科目群,物理科目群,情報科目群を設ける。

(C)論理的に記述・討論する経験を積み,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,口頭発表ができる能力を養成するため,日本語・外国語科目群,卒業研究を設ける。

(D)継続して専門技術や知識を学習する習慣と複合的な技術開発を進められる能力を養成するため,卒業研究を含む専門科目群を設ける。

(E)「ものづくり」を重視し,技術的構想や創造的思考を実現させるためのデザイン能力を養成するため,各コースの専門に応じた実験・実習科目群を設ける。

各コースの核となる専門的知識と技術として次の能力を養成するための科目を設ける。

(1)機械コースは,機械の力学,加工,材料及び制御に関する機械工学の知識と技術,機械システムの設計と製造で必要とされる実践的な知識と技術に関する科目

(2)電気コースは,電気エネルギーから電子情報通信に及ぶ電気電子工学の知識と技術,電気・電子回路の設計・製作・解析で必要とされる実践的な知識と技術に関する科目

(3)情報コースは,コンピュータを利用して制御を行うための計測・制御・情報工学の知識と技術,情報通信システムおよび制御システムの調査・分析・設計で必要とされる実践的な知識と技術に関する科目

(4)建設コースは,環境や情報の分野を融合した建設工学の知識と技術,構造物の建設や環境保全で必要とされる実践的な知識と技術に関する科目

(5)化学コースは,無機化学から有機化学に及ぶ材料や化学工学の知識と技術,材料開発,化学プラント開発,化学薬品製造で必要とされる実践的な知識と技術に関する科目

これらの科目群についての単位修得の認定は,試験,小テスト,レポート,発表,取り組み姿勢,論文などを総合し,以下の区分により評価する。なお,学業成績が点数により難い科目の評定は「合」とする。

評定 評価区分

優 80点以上100点まで

良 65点以上80点未満

可 60点以上65点未満

不可 60点未満

アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)

1.求める人物像

本校は,専門知識を社会で実践的に活用できるエンジニアの養成をめざす。

そのため,次の素養を持つ人物を求めている。

(a) エンジニアになるための責任感と倫理観

(b) 知識・技能を身につけ,問題を解決する能力

(c) 豊かなコミュニケーション能力

(d) 主体性を持って多様な人々と協働し,学習する能力

2.入学者選抜の基本方針

2.1 推薦による選抜

学校長が推薦する者で,将来エンジニアになりたいという意志が極めて強く,かつその適性を備えていると認められる者を選抜する。

2.2 学力による選抜

本校の教育を受けるための基礎学力を有し,かつ将来エンジニアになりたいという意志を持つ者を選抜する。

2.3 帰国生徒特別選抜

将来エンジニアになりたいという意志が極めて強く,かつその適性を備えていると認められる者を選抜する。

2.4 編入学

本校の教育を受けるための基礎学力を有し,将来エンジニアになりたいという意志が極めて強く,かつその適性を備えていると認められる者を選抜する。

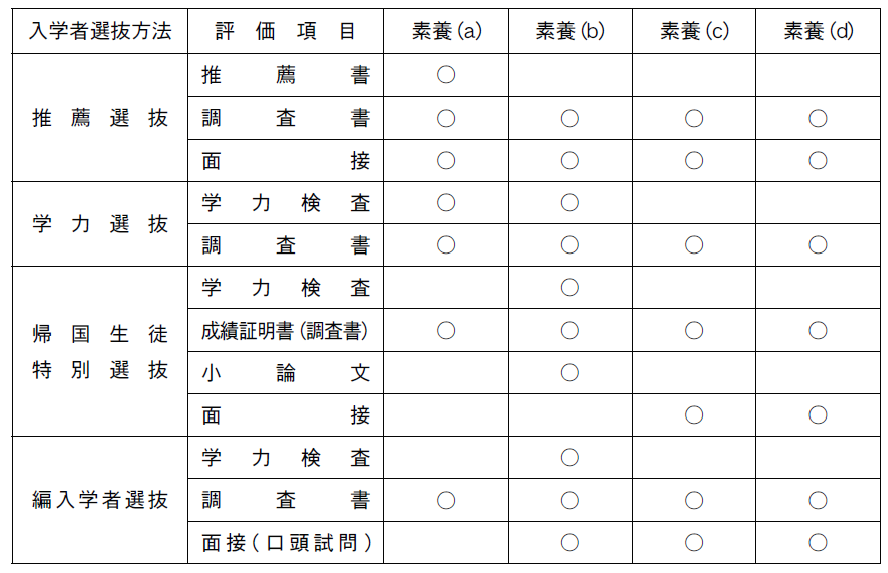

3.各選抜の評価項目と求める人物像の対応

以下の表に示す項目により素養を評価し,入学者を選抜する。

三つのポリシー(専攻科)

ディプロマ・ポリシー(修了認定の方針)

1.目指す技術者像

専門分野に関する確固たる知識をベースとして持ち,その方法論・実践力を,幅広い工学分野を対象として創造的に活用できる技術者

2.身につける能力

専攻科の学生は,学習・教育到達目標および目指す技術者像をふまえ,以下の能力を修了までに身につけるものとする。

(A)国際人としての教養を高め,人間社会や自然環境に対して責任感及び倫理観をもつ。

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用しながら問題解決を計画的に遂行できる。

(C)論理的に記述・討論ができ,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,表現力豊かに口頭発表ができる。

(D)幅広い専門分野の技術や知識を主体的かつ継続的に学習する習慣を高めて,複合的な技術開発を遂行する能力をもつ。

(E)「ものづくり」を重視して,技術的構想や創造的思考を実現するためのエンジニアリングデザイン能力を深化させる。

各コースの核となる専門的知識と技術は,次のとおりとする。

(1)機械システムコースは,機械工学に関する研究課題を解決するために必要な力学,材料,生産・加工,設計,熱流体,機械力学・制御などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術とする。

(2)電気電子情報コースは,電気電子工学,情報工学に関する研究課題を解決するために必要な電気回路,ディジタル回路,ロボット制御,計測,プログラミングなどの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術とする。

(3)建設システムコースは,土木工学に関する研究課題を解決するために必要な構造・材料,地盤・水工・環境,計画・防災などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術とする。

(4)応用化学コースは,応用化学に関する研究課題を解決するために必要な物理化学,無機化学,有機化学,分析化学,生物化学,化学工学などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術とする。

3.修了要件

本校は,上述した能力を身につけ,学則で定められた要件を満たすことにより修了を認定する。

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施方針)

1.専攻科課程の教育課程編成の基本方針

ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を養成するために,専攻科のカリキュラムは次のような方針に基づいて編成する。

(A)国際人としての教養を高め,人間社会や自然環境に対して責任感及び倫理観を養成するため人文科学,社会科学等科目を設ける。

(B)社会が要求している問題を見出し,数学・自然科学・情報技術を利用しながら問題解決を計画的に遂行できる能力を養成するため,特別研究,インターンシップ,数学,自然科学,情報技術科目を設ける。

(C)論理的に記述・討論ができ,専門分野において国際的にコミュニケーションがとれ,表現力豊かに口頭発表ができる能力を養成するため,特別研究,人文科学,社会科学等科目を設ける。

(D)幅広い専門分野の技術や知識を主体的かつ継続的に学習する習慣を高めて,複合的な技術開発を遂行する能力を養成するため専門分野科目を設ける。

(E)「ものづくり」を重視して,技術的構想や創造的思考を実現するためのエンジニアリングデザイン能力を深化させるため,特別研究および各コースの専門に応じた実験・実習科目を設ける。

各コースの核となる専門的知識と技術として次の能力を養成するための科目を設ける。

(1)機械システムコースは,機械工学に関する研究課題を解決するために必要な力学,材料,生産・加工,設計,熱流体,機械力学・制御などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術

(2)電気電子情報コースは,電気電子工学,情報工学に関する研究課題を解決するために必要な電気回路,ディジタル回路,ロボット制御,計測,プログラミングなどの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術

(3)建設システムコースは,土木工学に関する研究課題を解決するために必要な構造・材料,地盤・水工・環境,計画・防災などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術

(4)応用化学コースは,応用化学に関する研究課題を解決するために必要な物理化学,無機化学,有機化学,分析化学,生物化学,化学工学などの知識と情報収集,整理,研究遂行のための専門的知識と技術

2.学修成果の評価方針

全ての科目は,試験,小テスト,レポート,発表,取り組み姿勢,論文などを総合し,以下の区分により評価する。

評定 評価区分

優 80点以上100点まで

良 65点以上80点未満

可 60点以上65点未満

不可 60点未満

アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)

1.求める人物像

専攻科は,専門分野における確固たる知識を基盤に,幅広い工学分野において,その知識を創造的かつ実践的に活用できる可能性をもつエンジニアを養成する。そのために必要な,次のような素養を持つ人物を求める。

(a)国際人としての教養

(b)社会・自然への責任感と倫理観

(c)知識・技能を身に付け、問題を発見・解決する能力

(d)幅広いコミュニケーション能力

(e)主体性を持って多様な人々と協働して学習する能力

(f)「ものづくり」につながる創造的思考力

2.入学者選抜の基本方針

2.1 推薦による選抜

高等専門学校在学中に優秀な成績を修め,かつ,国際人としての教養があるとして学校長が推薦する者で,自身の専門分野への関心と明確な目的意識を持つ者を選抜する。

2.2 学力による選抜

数学,英語に関する基礎学力の上に,自身の専門分野の基礎的知識と学習能力を持つ者を選抜する。

2.3 AOによる選抜

国際人としての教養と基礎学力があり,自身の専門分野への強い関心と学習意欲,表現力,コミュニケーション能力を持つ者を選抜する。

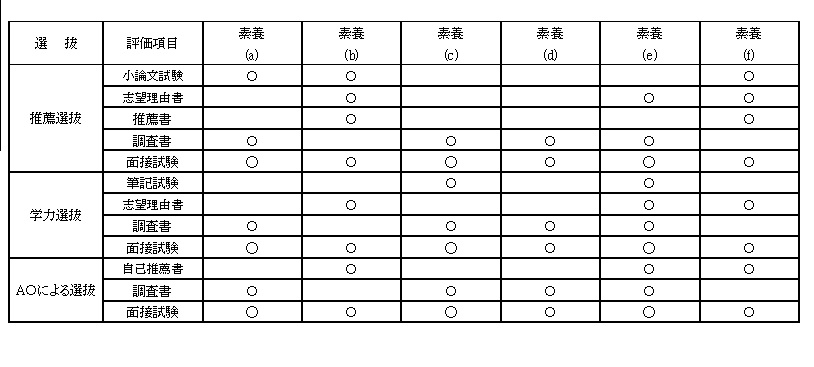

3.各選抜方法の評価項目と求める人物像との対応

以下の表に示す項目により素養を評価し,入学者を選抜する。