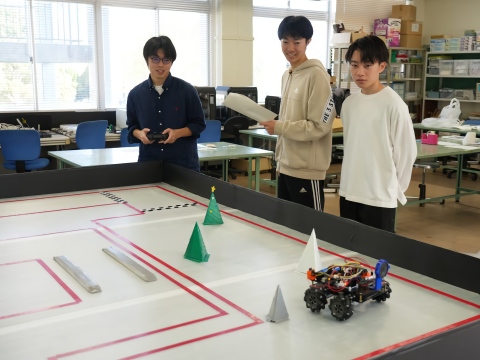

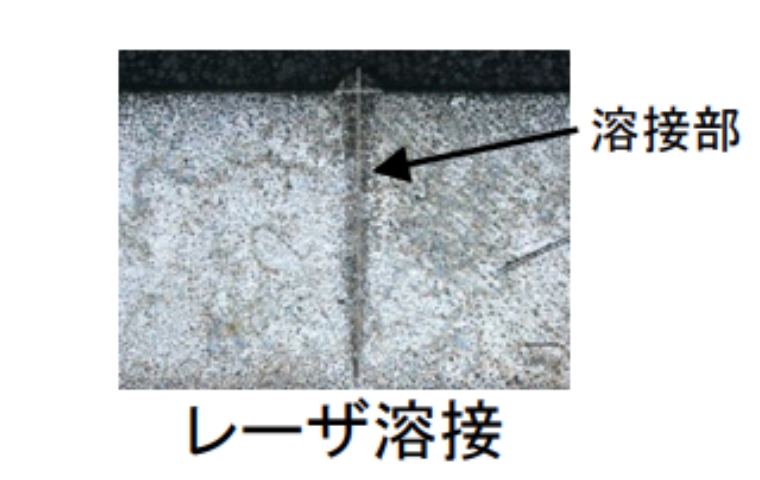

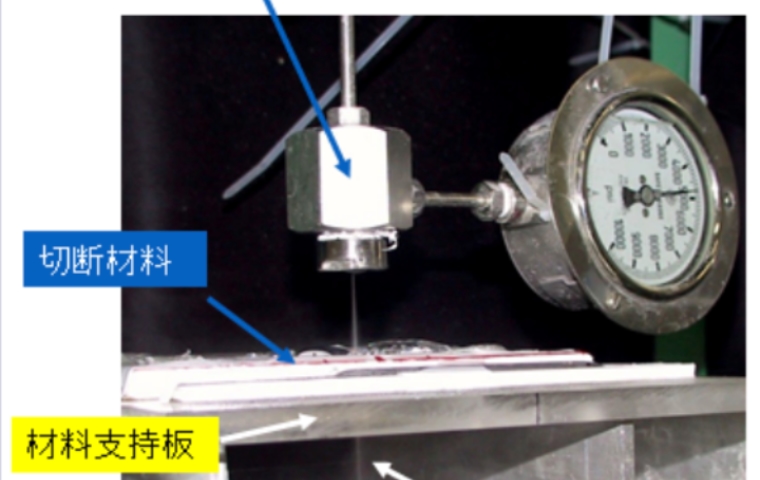

数学や力学を基礎として、機械の設計・製造や技術開発を学ぶ、ものづくりに特化したコースです。カリキュラムは、機械設計や機械に関わる熱・流れ・力などを扱う講義科目、機械製図・製作などの実習科目、講義で学んだ内容を体験できる実験科目で構成され、機械工学を総合的かつ実践的に学ぶことができるようになっています。機械コースは、自動車、航空宇宙、ロボット、重工、医療・介護機器、建設機械、エネルギー、家電、食品といった様々な産業分野で活躍できるエンジニアの育成を目指しています。

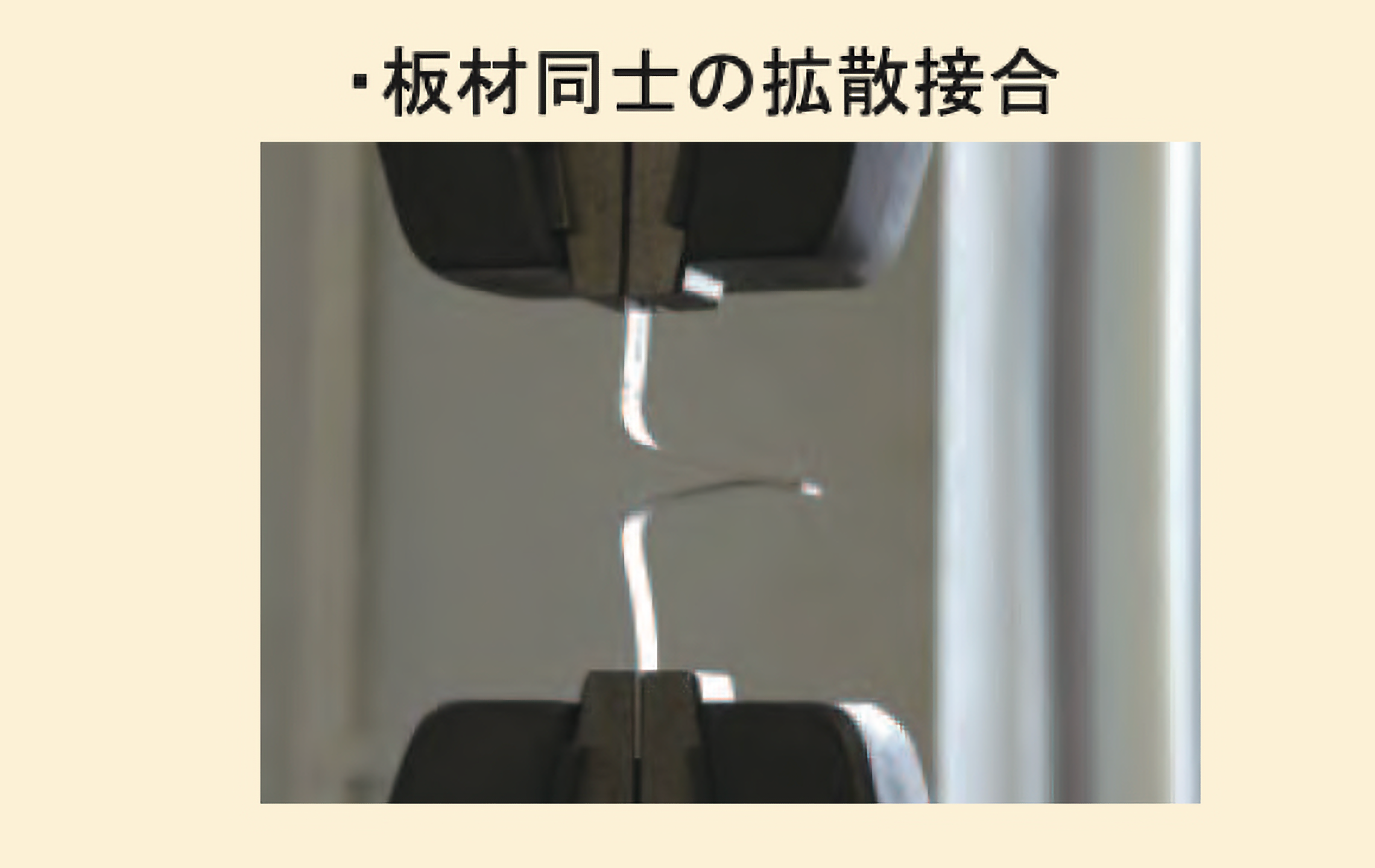

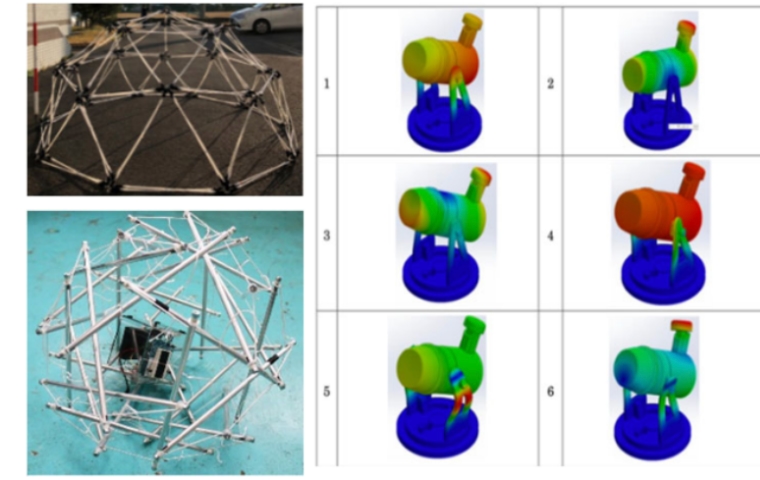

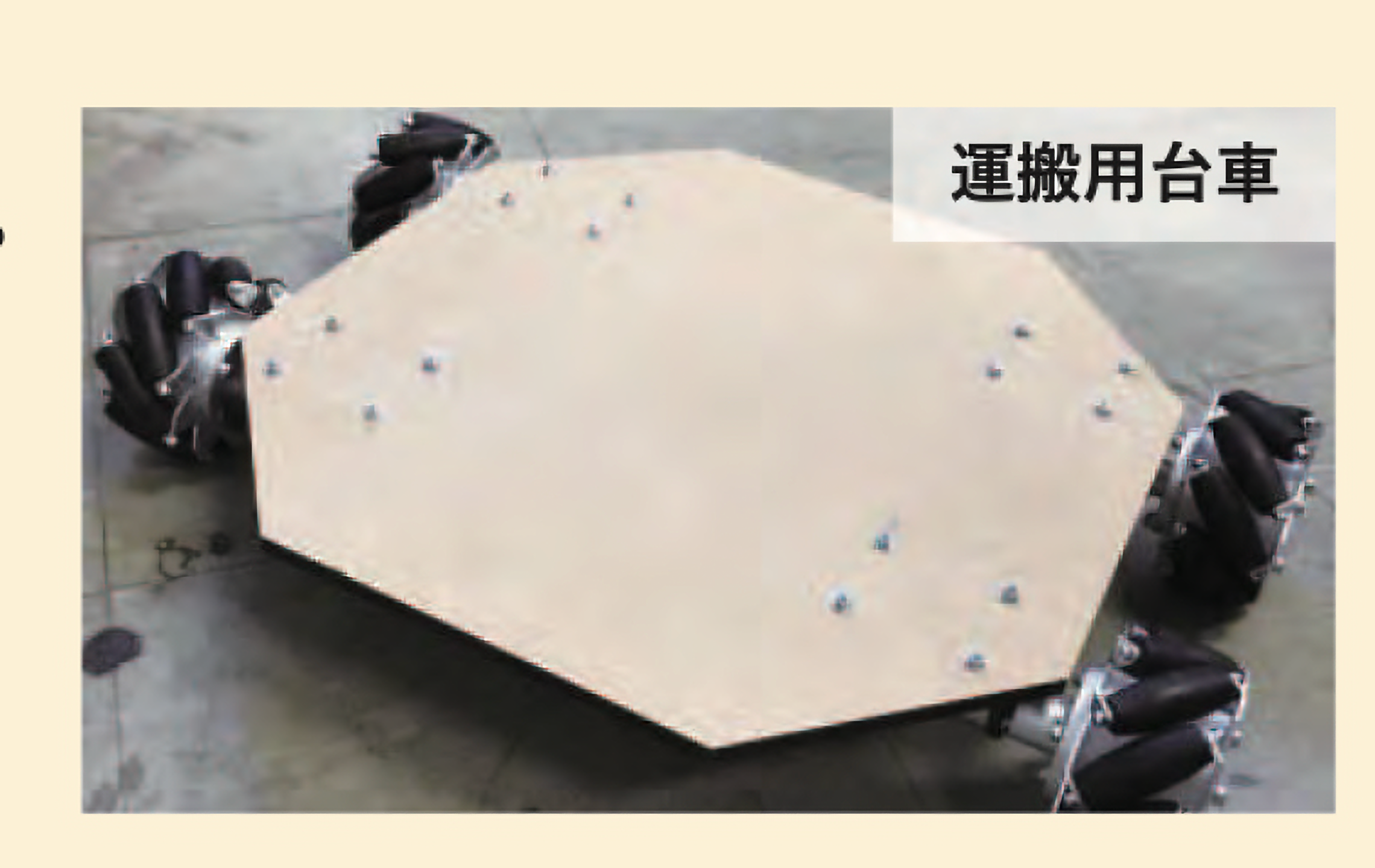

機械コースでは、機械工学に基づいた、機械の力学や加工法、材料、制御など機械工学の知識と技術を教授します。そして、機械システムの設計と製造に必要な実践的な技術能力を育成することを目的とします。

機械の技術で社会を豊かに!

すべての産業分野で活躍できるエンジニアを育成

学習内容