建設コースは、調査、設計、施工、管理など基礎的な建設工学分野を柱として、建築、環境、防災など幅広い分野をバランスよく融合した教育課程としています。それにより、社会人としての良識や適切な倫理観を備え、多面的な能力を有し、人々の安全で快適な生活に必要となる社会基盤を創造・保全できる建設技術者の養成を目指します。

その手に、未来を作る力を!

社会で活躍する建設エンジニアを育成!

学習内容

建設コースは、調査、設計、施工、管理など基礎的な建設工学分野を柱として、建築、環境、防災など幅広い分野をバランスよく融合した教育課程としています。それにより、社会人としての良識や適切な倫理観を備え、多面的な能力を有し、人々の安全で快適な生活に必要となる社会基盤を創造・保全できる建設技術者の養成を目指します。

ものづくり工学では、機械・電気・情報・建設・化学の5つのコースを1年間かけて学習します。入学後に、すべてのコースの内容を学習できるので、コース選択に熟考でき、ミスマッチが少なく、学生の満足度は非常に高いです。情報リテラシー1では、WordやExcelなどの実験やレポート作成で必要なソフトウェアを学び、デザイン基礎では製図の基礎を学びます。また、数学・理科・英語・国語・社会の基礎を学習し、専門教育に向けての基礎づくりを行います。体育を通じて体の動かし方や自己分析力、リーダーシップ、協調性を養っています。

・ものづくり工学

・情報リテラシー1

・デザイン基礎

「土木」、「環境」、「建築」の基礎を学習します。また、測量学・実習では、土木・建築分野には欠かすことできない測量について、座学と実習により基礎的な技術を身に付けます。

・測量学・実習1

・建設工学基礎

・構造力学基礎

・建築製図

・建築計画1

・建設ミニ研究1

「土木」に必要となる構造、地盤、水理および材料に関する大学初等レベルの内容を学習します。また、環境工学や建築デザインに関する内容も学習し、建設技術者としての幅広い知識と技術を身に付けます。

・構造力学1

・土質工学

・水理学

・材料学

・環境工学1

・デザイン設計1

実務で活用されている構造物の設計手法などに関するより実践的で専門性の高い講義に加えて、実験・実習を通じて建設技術者の能力を養います。また、建設工学ゼミナールでは、各研究室における研究テーマに関連する実験や調査・分析を行い、論理的な思考力を養います。

・構造力学2

・維持管理工学

・橋梁工学

・まちづくり学

・建設工学実験(地盤、材料)

・建設工学ゼミナール

・建設工学演習

・環境工学2

・建築計画2

・デザイン設計2

より高度な構造物の設計手法や図化手法を学びます。また、卒業研究を通じて、社会が抱える問題や課題に対して、適切な解決策を提案することができる課題解決能力を養います。

・構造力学3

・構造デザイン

・建設工学実験(水理、環境)

・建設法規

・建築計画3

建設コースでは、「土木」、「環境」、「建築」の3つの分野の技術を学ぶことができます。

・測量士(必要な科目の単位を取得し、一定期間の実務経験後)

・測量士補(必要な科目の単位を取得した卒業時

・土木施工管理技士受験資格(実務経験期間の短縮)

・二級建築士受験資格(必要な科目の単位を取得し、実務経験無)

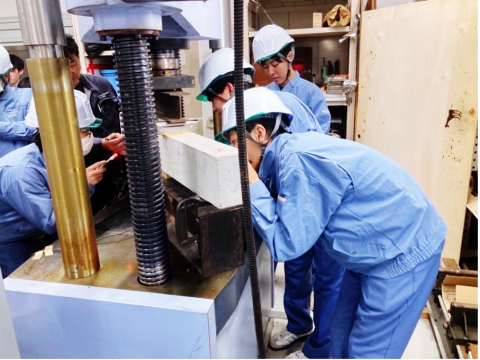

土と構造物の相互作用を考慮した埋設管渠の耐震設計法

土と構造物の相互作用を考慮した埋設管渠の耐震設計法の研究を行っています。FEM解析により合理的な管渠の設計を提案しています。

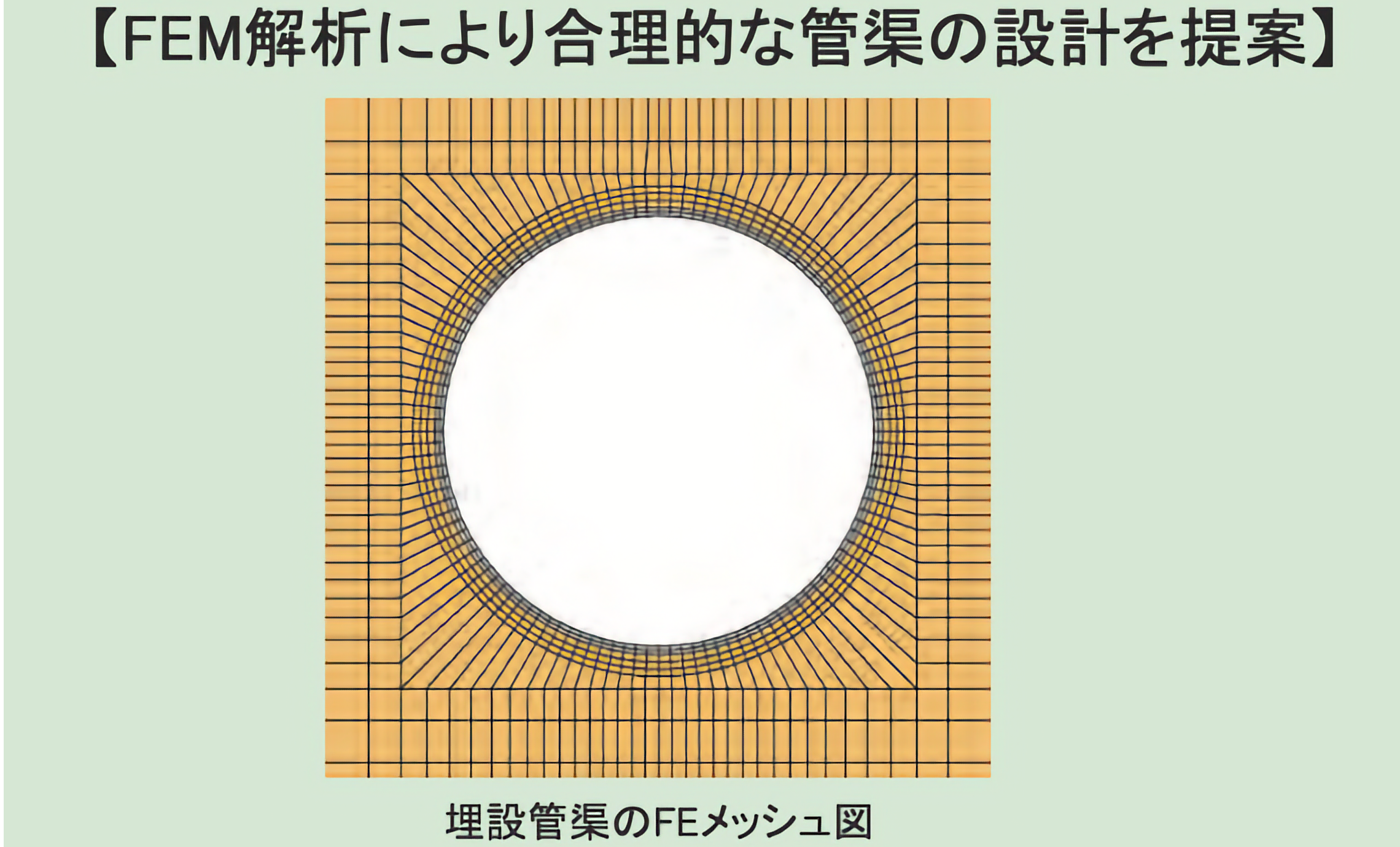

かるたやカードゲームで学ぶ徳島の橋

県内の企業と共同で作成した「徳島の橋かるた全県版」や「徳島の橋カード吉野川版」で技術的に優れた徳島の橋についての理解を深めてもらう試みを行っています。

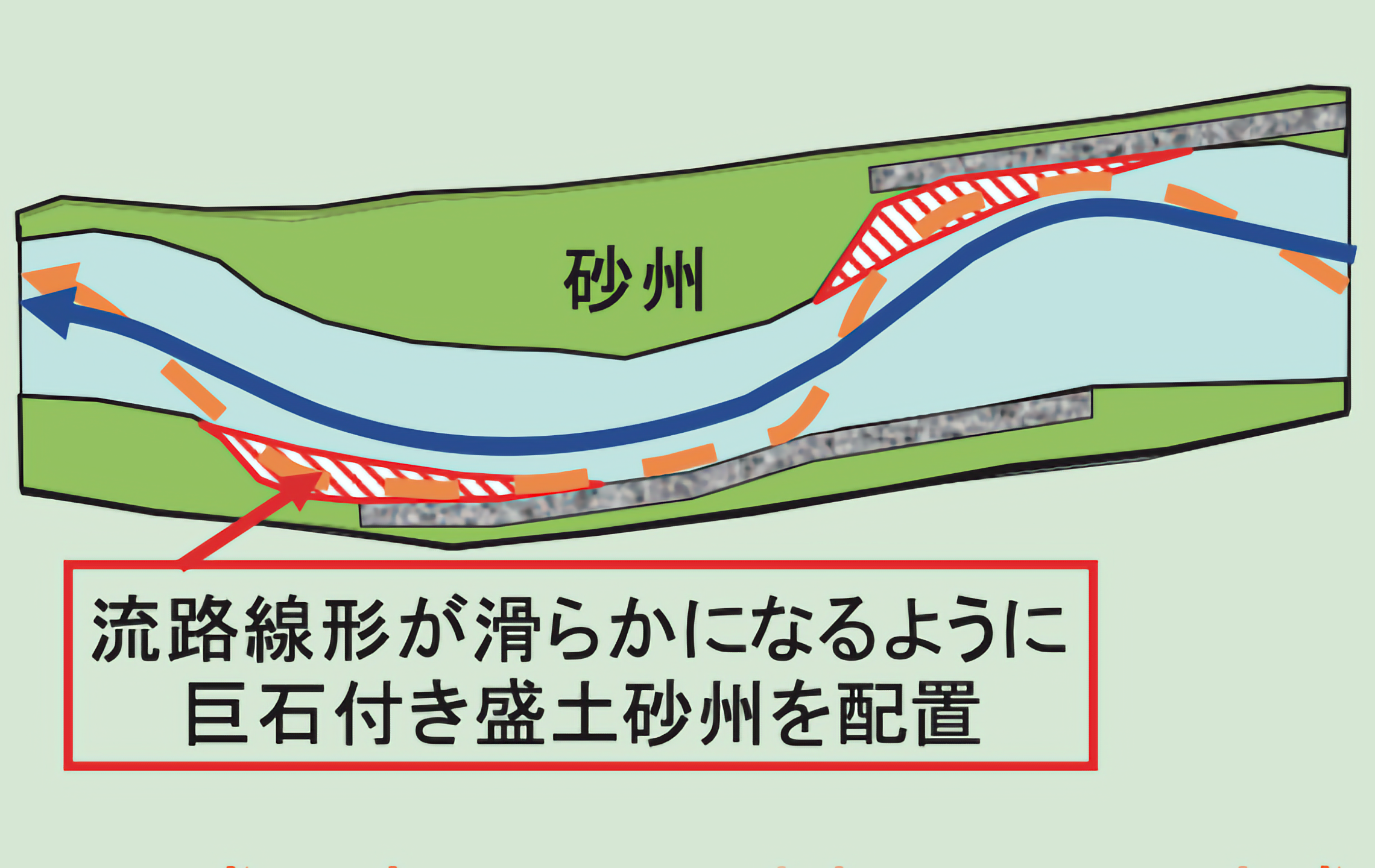

河川の洪水流・土砂移動に関する解析法の研究開発

流れと土砂移動の詳細な解析が可能な平面二次元解析法について研究しています。また、平面二次元解析法に近い情報を短時間で取得可能な簡易平面二次元解析法についても研究しています。

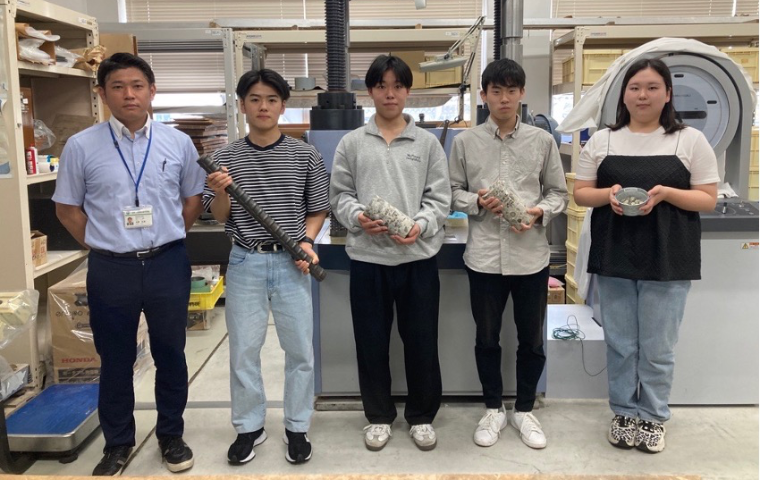

インフラマネジメントに関する研究・開発

人々の暮らしに欠かすことできないインフラを安全に長期的に使用するための維持管理手法に関する研究をしています。コンクリ-トへの水の浸透が鉄筋コンクリート構造物へ与える影響に関する研究や豪雨により発生する局所洗掘災害が橋脚に与える影響に関する研究を行っています。

河川景観の研究

河川景観を中心に、都市環境と人間の心理との相互関係について研究を進めています。いかなる環境が良いか、いかに良い環境を形成するか、①現在の環境評価、②都市計画的な指標作成、③将来環境の評価予測を目指しています。

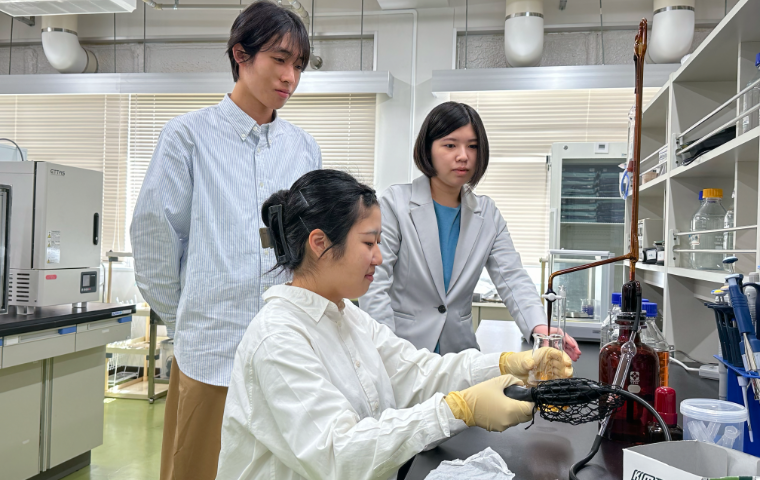

廃水処理に関わる未培養微生物の集積技術

皆さんの健康と環境を守るための土木技術である廃水処理システムについて研究をしています。水質分析と廃水処理で活躍する微生物の解析を行っています。

| 氏 名 | 職 名 | 学 位 | 校 務 | 専門分野 | リンク |

|---|---|---|---|---|---|

| 吉村 洋 | 教授 | 博士(工学) | 3C担任 | 地盤工学 | research map |

| 森山 卓郎 | 教授 | 博士(工学) | 建設コース主任 | 構造工学、橋梁工学 | research map |

| 長田 健吾 | 准教授 | 博士(工学) | 教務主事補、3C副担任 | 水工水理学 | research map |

| 井上 貴文 | 准教授 | 博士(工学) | 4C担任、地域連携・テクノセンター防災環境研究部門(副) | 構造工学、地震工学 | research map |

| 角野 拓真 | 准教授 | 博士(工学) | 副学生主事、5C担任、キャリア支援室副室長(コーオプ教育担当) | コンクリート構造、維持管理工学 | research map |

| 姜 睿 | 講師 | 博士(工学) | 1AM・AC・AZ担任 | 景観工学 | research map |

| 景政 柊蘭 | 助教 | 博士(工学) | 寮務主事補 | 環境工学 | research map |

| 遠野 竜翁 | 副技術長・技術専門員 | 土木工学 |

私たちが住んでいる家やマンション、利用している道路や橋など、身近にあるたくさんの構造物がどのような材料でどのような仕組みでできているのかを学ぶことができるのが建設コースです。私は小さい頃からレゴで物を作るのが好きでした。また、祖父が建設業に携わっていたこともあり、建設分野に興味がありました。本校の建設コースでは、土木と建築の両分野を学べるという特徴を持っています。これは他の高専ではあまり見られない特徴で、建設に関わる専門知識を幅広く学ぶことができ、自身のやりたいことを見つけることができるコースだと思います。土木分野では、基本的な座学の授業に加え、2・3年生では測量実習を、4・5年生ではより専門的な構造材料・土質・水理・環境に関する実験を行います。建築分野では、家の模型作成やCAD授業、デザインコンペティション・建築甲子園の参加など多岐にわたる授業を行っています。また、2・3年生では現場見学を、4・5年生では研修旅行を毎年1、2回程度行っています。このように、さまざまな授業や見学を行うことで、より詳しく、より実務に近い知識を習得することができます。クラスメートはみな仲が良く、勉強を教え合い、助け合う関係です。最近は、女子がクラスの3割~4割程度と「どぼじょ」と呼ばれる土木女子が増えてきているのも特徴です。また、先生方は皆優しく、ユーモアあふれる方ばかりです。ぜひ一緒に建設コースで楽しく学びませんか。ちなみに体育祭で準優勝しているので、運動も得意なコースです!

私は、建物に興味があり、また外での実習も楽しそうと感じ、建設コースを選択しました。建設コース配属にされて実際に測量実習を受け始めると、分からないことが多くありました。測量器具の設置や使い方、距離の測り方、計算の仕方など・・・、1つ間違えると結果が大きくずれてしまうこともありました。しかし、失敗や分からないことがあったからこそ、それを解決するために先生や先輩、友人に自発的に聞きに行くようになりました。また、測量実習は、主にグループ活動のため、クラスメイトとのコミュニケーションを取ることができます。測量実習を通して仲良くなった人も多いと思います。人数が少ないからこそ1人1人との仲を深められるのは、建設コースの魅力といっても過言ではないと私は考えます。勉強をする中で専門教科に限らず、難しいことはたくさんあると思いますが、支え合い、問題を解決しながら私たちと楽しい学校生活を送りましょう。

就職先について考え始めたとき、関心のある分野が多く、一つ就職先を選ぶにしても、会社説明をされるごとに「この会社いいな」と思った記憶があります。公務員を選んだ理由は、数年ごとの異動で、いろんな分野の仕事をできると知ったからです。実際、私が徳島県庁に就職してから1~3年目は「河川や砂防の工事監督の仕事」、3~6年目は「土木関係の基準や振興の仕事」、7年目の今は内閣府に出向し、「地震防災の仕事」をしています。高専生活では、座学で学んだことを基に、計算や実測等の作業を自ら経験することで、どんな土木の仕事にも、計画・設計・工事・管理など各段階でたくさんの人が関わっていることが分かりました。それは公務員として仕事を行う上でとても重要なことで、今後もずっと心に留めておきたいことだと思っています。

私は鉄道土木技術者として、鉄道の直上・直下に架かる道路や橋梁をつくる工事の発注や施工監督を行っています。工事を進めていく中では様々な課題があり、大変なことも多いですが、完成した道路で多くの車が走っているのを目にしたときには、自分の仕事のやりがいを感じます。このように、建設(土木)はインフラ(社会基盤)をつくり、支える仕事です。建設コースでは、多岐にわたる専門科目の授業や実習、実験により、建設技術者としての素養を身につけることができます。高専の授業で教わった構造力学や土質工学、CADやコンクリートの内容は今の仕事に直結しています。また、グループで行う実習や実験、デザインコンペティションの参加を通して、コミュニケーションを取りながら進めること、チームワークの大切さを学べました。建設業は個人ではなく、社内・社外も含めチーム(組織)での仕事であるため、高専で得られた経験は大きかったと感じています。建設に興味がある方は、阿南高専の建設コースでぜひ学んでみてはいかがでしょうか。

幼い頃から建築・住宅に興味があり、高度な専門技術をより早く学びたいという思いから阿南高専建設コースへの進学を希望しました。高校⇒建築系の大学へ、という進路も考えましたが「“高専卒”というブランドは社会人になってからきっと活きてくる!」と感じたのも決め手の一つとなりました。卒業までの5年間、一般科目に加え専門的な技術を座学・実習を通じてじっくりと学ぶことができます。建設は教員と学生との距離が近いのもいいところですね。放課後には授業で分からないところを教えてもらったり、進路のことや悩みを聞いてもらったり。なんでも話せる環境は本当に有難かったと思っています。卒業後は地元で住宅に携わる仕事がしたいと思い、県内就職を希望しました。県内で働いていると高専卒の方にお会いする機会がとても多く、どんどんネットワークが広がっていくのを実感しています。もちろん高専卒のブランドも最大限活かしながら、日々現場で技術を磨いています。将来、建設技術者を目指すなら、ぜひ阿南高専建設コースへ!

建設コースでは以下のような授業を実施しています。

| 学習内容 | 測量学・測量実習1は、距離や角、面積や体積等の情報を所定の方法と精度で数値化・図化する学問で、国家資格(測量士,士補)に直接関わる実践的な教科になります。座学と実習を複合した科目であり、測量に関する知識、技術、計算方法を修得し、知識理解、応用能力、問題解決能力、自己学習能力を養うことを目指します。 |

|---|

| 学習内容 | 将来の仕事や研究などに欠かせないWord、Excel、PowerPointの基本的な機能をデータ処理、作図、文章作成の課題を通じて学びます。また、数値シミュレーションの基礎を学習します。計算プログラムの作成方法と計算の実施方法についていくつかの課題を通じて学びます。 |

|---|

| 学習内容 | 構造力学1では、応力とひずみなどの概念や断面2次モーメントなどの断面諸量の計算方法について学習します。さらに、はりやトラス、ラーメンなど実際の構造物をモデル化した構造を対象とした断面力などの考え方や計算方法について学習します。理解を深めてもらうために、授業中に演習なども実施する予定です。 |

|---|

| 学習内容 | 建設分野における主要な構造の一つである鉄筋コンクリート構造に着目し、材料の規格試験や構造部材の載荷実験を実施します。実験を通して、材料、構造および施工に関する知識や技術を修得することにより、計画能力、遂行能力、分析能力、考察能力、グループ活動能力、問題解決能力等の向上を図ります。なお、本科目は、企業でコンクリート構造に関する研究・開発を担当していた教員が、その経験を活かし、実験実習形式の授業を行うものです。 |

|---|